2014年03月14日

伊予灘地震

伊予灘地震を感じて

この度の地震で負傷された皆様に、お見舞い申し上げます。

今朝、午前2時6分に瀬戸内海の伊予灘が震源地の震度5強の地震が起こりました。

私(和歌山市)は約10秒ぐらいの揺れに感じましたが、広島では30秒ほど揺れ、

広島支部長は「南海トラフ巨大地震がとうとう訪れたか!?」と瞬時に思ったそうです。

つい先般、3月11日に東日本大震災から3年の月日が経ち、お亡くなりになられた方に

哀悼の意を表し、被災された皆妻にお見舞いの念を抱いたばかりのところで、ひやっと

された方もたくさんいらっしゃったと思います。

内閣府(気象庁情報)の速報では震源の深さ78㎞、規模マグニチュード6.2、最大震度5強は

愛媛県西予(せいよ)市。広島県、山口県、大分県、高知県、愛媛県の市町で震度5弱。

人的被害は軽傷16名、物的被害は現在被害情報無し、原子力発電所関係(原子力規制庁情報)は

伊方発電所、島根発電所、玄海原発 被害情報無し と表記されています。(14日8時現在)。

震源地の伊予灘は、かの安政大震災の東海(東海・東南海)地震(安政元年12月23日発生)、

南海地震(同24日発生)の2日後に発生した豊予海峡地震(同26日)の震源地であった豊予海峡

(大分県と愛媛県の間の海峡)のやや北側の海峡に位置し、海底に中央構造線が通っているため

活断層が多く、地震が多数発生する地帯としても知られています。

過去の日本の災害史をひも解くと、比較的、震災や震災による津波は冬期に多発しています

から、3.11から3年目にして南海トラフ巨大地震が発生してもおかしくありませんし、単発の

地震や地震津波が起こっても不思議ではありません。

今日の地震を体験された方が「避難訓練の経験があったのですが、地震が起こった時、

何をしていいのかわからなかった」と言われていました。訓練に参加するのは大切な経験です。

その経験に加えて、いつ、どこで、どうしたところで災害に遭遇した場合どうすればいいのか、

シュミレーション(想像)してみて、自分で判断して行動する。イメージを具体化する訓練を

経験することも大切だと思います。

避難訓練はいわゆる団体訓練であり、誰かがリードしてくれる場合が多いと思いますが、

時には自分ひとりで考え、考えたことが実際に行動にできるか、実行してみることです。

これは予算もかからず、やる気ひとつでできます。

一生涯のうち、いざという時に行動できるか、できないかで生死が分かれることに遭遇する

ことがあるやも知れません。命を守れる人は、行動できる人といっても過言ではないでしょう。

震災やあらゆる災害、事故、戦争など、不遇の事態に巻き込まれた時、情報を得られればいい

のですが、情報を得られない時、頼りにできるのは自分しかありません。

自分の命を守る工夫をしているか。 家族、近隣の人、友人、知人、多くの方々と命を守り

合える環境づくりに参加しているか、振り返ってみましょう。

「災害後の人生というのは大変なもの」と、被災体験された方から御教示をいただいており

ます。 それは 命を保つことができた方だからこそ、語れることだと思います。

命あっての人生であり、日本という国が安寧であることによって、災害後に復興・復旧に臨む

ことができます。

独り独りが命を守ることは、私たちの住む郷里、国家をも守ることにつながると思います。

命を守る防災対策を行いましょう。

自戒の意を込めて、記した次第です。

平成26年3月14日

特定非営利活動法人

震災から命を守る会

理事長 臼井 康浩

この度の地震で負傷された皆様に、お見舞い申し上げます。

今朝、午前2時6分に瀬戸内海の伊予灘が震源地の震度5強の地震が起こりました。

私(和歌山市)は約10秒ぐらいの揺れに感じましたが、広島では30秒ほど揺れ、

広島支部長は「南海トラフ巨大地震がとうとう訪れたか!?」と瞬時に思ったそうです。

つい先般、3月11日に東日本大震災から3年の月日が経ち、お亡くなりになられた方に

哀悼の意を表し、被災された皆妻にお見舞いの念を抱いたばかりのところで、ひやっと

された方もたくさんいらっしゃったと思います。

内閣府(気象庁情報)の速報では震源の深さ78㎞、規模マグニチュード6.2、最大震度5強は

愛媛県西予(せいよ)市。広島県、山口県、大分県、高知県、愛媛県の市町で震度5弱。

人的被害は軽傷16名、物的被害は現在被害情報無し、原子力発電所関係(原子力規制庁情報)は

伊方発電所、島根発電所、玄海原発 被害情報無し と表記されています。(14日8時現在)。

震源地の伊予灘は、かの安政大震災の東海(東海・東南海)地震(安政元年12月23日発生)、

南海地震(同24日発生)の2日後に発生した豊予海峡地震(同26日)の震源地であった豊予海峡

(大分県と愛媛県の間の海峡)のやや北側の海峡に位置し、海底に中央構造線が通っているため

活断層が多く、地震が多数発生する地帯としても知られています。

過去の日本の災害史をひも解くと、比較的、震災や震災による津波は冬期に多発しています

から、3.11から3年目にして南海トラフ巨大地震が発生してもおかしくありませんし、単発の

地震や地震津波が起こっても不思議ではありません。

今日の地震を体験された方が「避難訓練の経験があったのですが、地震が起こった時、

何をしていいのかわからなかった」と言われていました。訓練に参加するのは大切な経験です。

その経験に加えて、いつ、どこで、どうしたところで災害に遭遇した場合どうすればいいのか、

シュミレーション(想像)してみて、自分で判断して行動する。イメージを具体化する訓練を

経験することも大切だと思います。

避難訓練はいわゆる団体訓練であり、誰かがリードしてくれる場合が多いと思いますが、

時には自分ひとりで考え、考えたことが実際に行動にできるか、実行してみることです。

これは予算もかからず、やる気ひとつでできます。

一生涯のうち、いざという時に行動できるか、できないかで生死が分かれることに遭遇する

ことがあるやも知れません。命を守れる人は、行動できる人といっても過言ではないでしょう。

震災やあらゆる災害、事故、戦争など、不遇の事態に巻き込まれた時、情報を得られればいい

のですが、情報を得られない時、頼りにできるのは自分しかありません。

自分の命を守る工夫をしているか。 家族、近隣の人、友人、知人、多くの方々と命を守り

合える環境づくりに参加しているか、振り返ってみましょう。

「災害後の人生というのは大変なもの」と、被災体験された方から御教示をいただいており

ます。 それは 命を保つことができた方だからこそ、語れることだと思います。

命あっての人生であり、日本という国が安寧であることによって、災害後に復興・復旧に臨む

ことができます。

独り独りが命を守ることは、私たちの住む郷里、国家をも守ることにつながると思います。

命を守る防災対策を行いましょう。

自戒の意を込めて、記した次第です。

平成26年3月14日

特定非営利活動法人

震災から命を守る会

理事長 臼井 康浩

2014年02月18日

平成26年 「阪神淡路大震災からの教訓」 in 和歌山大学教育学部 付属特別支援学校

「 平成26年 1.17 阪神淡路大震災からの教訓

-家庭で実践! 災害への備え- 」

1月18日、和歌山大学教育学部 付属特別支援学校で、

「平成26年 1.17 阪神淡路大震災からの教訓 -家庭で実践! 災害への備え-」が実施されました。

日程 平成26年1月18日土曜日

場所 和歌山大学教育学部 付属特別支援学校 体育館

主催 同校 小学部育友会 、同校 保健安全委員会

「転倒防止対策をしているお宅は手を上げて下さい!」 の質問に、手を上げて応えてくれる生徒の皆さん。

被災地での様子のお話です。 ご静聴ありがとうございました。

卵の殻を見たてた“避難の道”を生徒、育友会のお父さん・お母さん方、教職員の皆さんも一緒に歩いていただきました。

和歌山大学生 林 広大 君が、夜中に地震が発生した際の「だんごむし」のポーズのモデルとして実演してくれました。

生徒さんの次には、育友会のお父さん・お母さん、そして先生方も一緒に体験して下さいました。

特別支援学校は土曜日でお休みの日でしたが、児童生徒24名、家族35名、教職員11名、計70名の皆様が参加して下さいました。

育友会の皆様、教職員(保健安全委員会)の皆様、生徒諸君、当日はお疲れさまでした。お迎えいただき、ありがとうございました。

当会より参加させていただいたスタッフ一同 御礼申し上げます。

特定非営利活動法人

震災から命を守る会

理事長 臼井康浩

2014年02月17日

平成26年度 「1.17 阪神淡路大震災からの教訓 」のご報告 その1

平成26年「1.17 阪神淡路大震災からの教訓」

<子どもの部>

≪楽しく防災にふれる体験プログラム≫

参加者全員で阪神淡路大震災をはじめ、これまでの災害でお亡くなりになった方々に哀悼の意を捧げて黙祷を行い、開会としました。

被災地での写真を見せて、災害に備えることの大切さを伝える和歌山大学生の増馬 諒 君。

「痛い!」 と言いながらも、楽しく前に進む児童たち。

「卵の殻の道を歩いて痛かった? これがガラスだったらどうする?」 と児童に語りかける臼井理事長。

「夜中に地震が起こったらどうする?」 ⇒ 素早く「だんごむし」のポーズをとる児童たち !

「夜中に地震が起こったらどうする?」 ⇒ 素早く「だんごむし」のポーズをとる児童たち !

「自分の命を守る」話に集中する児童たち。

≪おはなし・体験「 動物から学ぶ 命の大切さ

-動物とのふれあいと、災害時のマナー- 」≫

動物の特徴をやさしく説明する 和歌山市保健所 渡邊 喬 獣医師。

災害時、飼い主とはぐれてしまった犬が近くに寄ってきたら・・・渡邊獣医師より、

危険を感じた場合は、急に逃げたりせずに、落ち着いて、目と口を閉じて「木」のように

動かないポーズをとりましょう、と教えられたとおり実演する児童たち。

しかし、つい楽しくなって笑顔がこぼれてしまいます☺

動物とのふれあい体験で、児童に語りかける石田千晴 和歌山県動物愛護推進員。

動物とのふれあいのマナーを興味深く聴き入る児童たち。 みんなおりこうさんでした。

和歌山県動物愛護推進員の皆様とボランティア犬たち。 皆様、ご協力ありがとうございました。

閉会のご挨拶で児童に語りかける柴内裕子先生(この日のために、東京からお越し下さいました)。

(写真の右側の部分は、下にバーがありますので 右に動かしていただくとご覧になれます)

2014年02月14日

平成26年度 「1.17 阪神淡路大震災からの教訓 」のご報告 その2

平成26年「1.17 阪神淡路大震災からの教訓」

平成26年「1.17 阪神淡路大震災からの教訓」<大人の部> 「どうする? 災害時に備えたペットの救護対策」

≪ 基調講演 ≫

「人と動物の絆 災害時に人の気持ちを守るためのもう一つの命」

柴内裕子先生の基調講演 風景。

柴内裕子先生の基調講演 風景。

環境省に提示した「環境おもいやり計画」のひとつとして、感染予防対策にマスクを来場者の皆様に着用していただきました。

≪パネルディスカッション≫

司会進行をして下さった和歌山県獣医師会会長 玉井公宏 様

9人のパネラーの皆様 ( 左より、和歌山県 食品・環境衛生課 課長補佐兼食品衛生班長 村上 毅 様、 和歌山県動物愛護センター 主査 小寺 澄枝 様、 和歌山市保健所 生活保健課 動物保健班 獣医師 渡邊 喬 様、 公益社団法人 日本動物病院福祉協会 相談役 柴内 裕子 様、 公益社団法人 Knots 理事長 冨永 佳与子 様、 特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会 事務局長 西澤 亮治 様、 公益社団法人 日本動物福祉協会 調査員 山口 千津子 様、 笑福会 会長 佐藤 勉 様、 和歌山市松江地区連合自治会 副会長 背山 三郎 様 )

(写真の右側の部分は、下にバーがありますので 右に動かしていただくとご覧になれます)

報告写真は、編集の都合ですべてアップできていません。

近日中にアップ致しますので、しばらくお待ち下さい。

2014年02月13日

平成26年度 「1.17 阪神淡路大震災からの教訓 」のご報告 その3

当日(平成26年1月17日)の模様を掲載して下さっています。 ありがとうございます。

・公益社団法人 Knots 様 記事

http://www.knots.or.jp/corporation/2014/02/wakayama_seminar/

・2015 紀の国 わかやま国体・紀の国 わかやま大会 「きいちゃんブログ」 様 記事

http://www.wakayama2015.jp/kiichan-blog/2014/01/17/8213

・WBS和歌山放送ラジオ 様 記事

http://wbs.co.jp/news/2014/01/17/36150.html

・WTVテレビ和歌山ニュース 様 記事

http://www.tv-wakayama.co.jp/news/detail.php?id=28214

・朝日新聞DIGITAL 様 記事

http://www.asahi.com/articles/ASG1K4W4LG1KPXLB11X.html

・msn産経ニュースwest 様 記事

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140118/wlf14011810300007-n1.htm

・読売新聞 様 記事

・毎日新聞 様 記事

・わかやま新報 様 (平成26年1月19日)記事

(右側の部分は、記事の下にバーがありますので、左右に動かしていただくとご覧になれます)

・産経新聞 「編集日誌」 様 (平成26年1月23日)記事

・朝日新聞 「わかやま動物ウオッチィング」様 (平成26年2月16日)記事

http://www.asahi.com/area/wakayama/articles/MTW20140217310520001.html

・ニュース和歌山 様 (平成26年1月11日) 記事

・わかやま新報 様 (平成25年11月29日) 記事

・公益社団法人 Knots 様 記事

http://www.knots.or.jp/corporation/2014/02/wakayama_seminar/

・2015 紀の国 わかやま国体・紀の国 わかやま大会 「きいちゃんブログ」 様 記事

http://www.wakayama2015.jp/kiichan-blog/2014/01/17/8213

・WBS和歌山放送ラジオ 様 記事

http://wbs.co.jp/news/2014/01/17/36150.html

・WTVテレビ和歌山ニュース 様 記事

http://www.tv-wakayama.co.jp/news/detail.php?id=28214

・朝日新聞DIGITAL 様 記事

http://www.asahi.com/articles/ASG1K4W4LG1KPXLB11X.html

・msn産経ニュースwest 様 記事

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/140118/wlf14011810300007-n1.htm

・読売新聞 様 記事

・毎日新聞 様 記事

・わかやま新報 様 (平成26年1月19日)記事

(右側の部分は、記事の下にバーがありますので、左右に動かしていただくとご覧になれます)

・産経新聞 「編集日誌」 様 (平成26年1月23日)記事

・朝日新聞 「わかやま動物ウオッチィング」様 (平成26年2月16日)記事

http://www.asahi.com/area/wakayama/articles/MTW20140217310520001.html

・ニュース和歌山 様 (平成26年1月11日) 記事

・わかやま新報 様 (平成25年11月29日) 記事

2014年01月28日

感謝御礼

このたびは 平成26年「1.17 阪神淡路大震災からの教訓」に

ご参加ご協力いただき、誠に ありがとうございました。

お陰さまで<子どもの部> <大人の部「どうする? 災害時に備えた

ペットの救護対策」> ともに盛況に終えることができました。

当会ならび一緒に運営協力していただいた関係者一同様とともに、

こころより 感謝御礼申し上げます。

また、早朝よりお手伝い下さったボランティアの皆様、スタッフ

皆様にも感謝申し上げます。ありがとうございました。

当日の模様を近々アップしますので、しばらくお時間を

いただきたく存じます。

特定非営利活動法人

震災から命を守る会

理事長 臼井康浩

ご参加ご協力いただき、誠に ありがとうございました。

お陰さまで<子どもの部> <大人の部「どうする? 災害時に備えた

ペットの救護対策」> ともに盛況に終えることができました。

当会ならび一緒に運営協力していただいた関係者一同様とともに、

こころより 感謝御礼申し上げます。

また、早朝よりお手伝い下さったボランティアの皆様、スタッフ

皆様にも感謝申し上げます。ありがとうございました。

当日の模様を近々アップしますので、しばらくお時間を

いただきたく存じます。

特定非営利活動法人

震災から命を守る会

理事長 臼井康浩

2013年11月24日

平成26年度 「1.17阪神淡路大震災からの教訓」のお知らせ

平成26年「1.17 阪神淡路大震災からの教訓」

《子どもの部》

災害はいつ発生するかわかりません。発生すれば幼児、老若男女に関わらず、

みんなが被災します。

災害時には、子ども自身が身を守る意識の有無で生死が分かれるかもしれません。

いざ、という時のために、当セミナーでは 児童を怖がらせないで、

楽しく“命を守る”防災にふれていただきます。

また、今回は「動物から学ぶ 命の大切さ -動物とのふれあいと、災害時のマナー-」を

和歌山市保健所様より“おはなし”と“ボランティア犬ふれあい体験”を実施していただきます。

会場 : 県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛 1階 展示ホール

入場無料

平成26年1月17日金曜日

午前9:30~11:30 保育園児、幼稚園児 対象 (一般の見学 可)

①楽しく防災にふれる体験プログラム

②おはなし・体験

「 動物から学ぶ 命の大切さ -動物とのふれあいと、災害時のマナー- 」

講師 和歌山市保健所 動物保健班 渡邊 喬 氏

ボランティア犬7匹 (予定)

主 催 : 特定非営利活動法人 震災から命を守る会

お問合先 : 震災から命を守る会 TEL : 073-472-5619 FAX : 073-476-4589

E-MAIL : saigai_inochimamoru@live.jp

BLOG : http://mamorouwakayama.ikora.tv/

【助成】 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金助成事業

【後援】 環境省 近畿地方環境事務所 和歌山県 和歌山市 和歌山市教育委員会

《大人の部》

「 どうする? 災害時に備えたペットの救護対策 」

近年、少子化と高齢化が進み、14歳以下の子ども達よりペットの数が多くなっていることを ご存じですか?

東日本大震災では、人のみならず多くの動物も被災しました。

これをもふまえた動物愛護管理法改正により、環境省では、災害時における

飼い主によるペットの同行避難を推進しています。

災害が来る前に他の人の迷惑にならない避難ができるように

専門分野の先生方と一緒に考えてみましょう。

動物好きの方、そうでない方、自治会長さんも被災時の想定の一つとして、ぜひ ご参加下さい。

会場 : 県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛 1階 大ホール

入場無料

平成26年1月17日金曜日

午後1 : 30 ~ 1 : 40 開会のご挨拶

午後1 : 40 ~ 2 : 10 基調講演

「人と動物の絆 災害時に人の気持ちを守るための もう一つの命」

柴内裕子 氏 公益社団法人 日本動物病院福祉協会 相談役

午後 2 : 10~ 3 : 30 パネルディスカッション

村上 毅 氏 和歌山県 環境生活部 県民局 食品・生活衛生課

小寺澄枝 氏 和歌山県 動物愛護センター

渡邊 喬 氏 和歌山市 保健所 動物保健班

柴内裕子 氏 公益社団法人 日本動物病院福祉協会 相談役

冨永佳与子 氏 公益社団法人 Knots 理事長

西澤亮治 氏 特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会 事務局長

佐藤 勉 氏 笑福会(東日本大震災の影響で和歌山県に避難して来られた方々の親睦会)会長

吉岡穂積 氏 和歌山市自治会連絡協議会 監査、広瀬地区連合自治会 会長

玉井公宏 氏 公益社団法人 和歌山県獣医師会 会長 【司会進行】

午後 3 : 30 ~ 4 : 00 質疑応答

主 催 : 特定非営利活動法人 震災から命を守る会

お問合先 : 震災から命を守る会 TEL : 073-472-5619 FAX : 073-476-4589

E-MAIL : saigai_inochimamoru@live.jp

BLOG : http://mamorouwakayama.ikora.tv/

【後援】 環境省 近畿地方環境事務所 和歌山県 和歌山市 和歌山市教育委員会

公益社団法人 日本動物病院福祉協会 公益社団法人 和歌山県獣医師会

公益社団法人 Knots 特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会 笑福会

ご参考 記事・データ

「わかやま新報」様 記事

http://www.wakayamashimpo.co.jp/2013/11/20131128_31083.html

「環境省」様 ガイドライン

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2506.html

《子どもの部》

災害はいつ発生するかわかりません。発生すれば幼児、老若男女に関わらず、

みんなが被災します。

災害時には、子ども自身が身を守る意識の有無で生死が分かれるかもしれません。

いざ、という時のために、当セミナーでは 児童を怖がらせないで、

楽しく“命を守る”防災にふれていただきます。

また、今回は「動物から学ぶ 命の大切さ -動物とのふれあいと、災害時のマナー-」を

和歌山市保健所様より“おはなし”と“ボランティア犬ふれあい体験”を実施していただきます。

会場 : 県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛 1階 展示ホール

入場無料

平成26年1月17日金曜日

午前9:30~11:30 保育園児、幼稚園児 対象 (一般の見学 可)

①楽しく防災にふれる体験プログラム

②おはなし・体験

「 動物から学ぶ 命の大切さ -動物とのふれあいと、災害時のマナー- 」

講師 和歌山市保健所 動物保健班 渡邊 喬 氏

ボランティア犬7匹 (予定)

主 催 : 特定非営利活動法人 震災から命を守る会

お問合先 : 震災から命を守る会 TEL : 073-472-5619 FAX : 073-476-4589

E-MAIL : saigai_inochimamoru@live.jp

BLOG : http://mamorouwakayama.ikora.tv/

【助成】 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金助成事業

【後援】 環境省 近畿地方環境事務所 和歌山県 和歌山市 和歌山市教育委員会

《大人の部》

「 どうする? 災害時に備えたペットの救護対策 」

近年、少子化と高齢化が進み、14歳以下の子ども達よりペットの数が多くなっていることを ご存じですか?

東日本大震災では、人のみならず多くの動物も被災しました。

これをもふまえた動物愛護管理法改正により、環境省では、災害時における

飼い主によるペットの同行避難を推進しています。

災害が来る前に他の人の迷惑にならない避難ができるように

専門分野の先生方と一緒に考えてみましょう。

動物好きの方、そうでない方、自治会長さんも被災時の想定の一つとして、ぜひ ご参加下さい。

会場 : 県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛 1階 大ホール

入場無料

平成26年1月17日金曜日

午後1 : 30 ~ 1 : 40 開会のご挨拶

午後1 : 40 ~ 2 : 10 基調講演

「人と動物の絆 災害時に人の気持ちを守るための もう一つの命」

柴内裕子 氏 公益社団法人 日本動物病院福祉協会 相談役

午後 2 : 10~ 3 : 30 パネルディスカッション

村上 毅 氏 和歌山県 環境生活部 県民局 食品・生活衛生課

小寺澄枝 氏 和歌山県 動物愛護センター

渡邊 喬 氏 和歌山市 保健所 動物保健班

柴内裕子 氏 公益社団法人 日本動物病院福祉協会 相談役

冨永佳与子 氏 公益社団法人 Knots 理事長

西澤亮治 氏 特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会 事務局長

佐藤 勉 氏 笑福会(東日本大震災の影響で和歌山県に避難して来られた方々の親睦会)会長

吉岡穂積 氏 和歌山市自治会連絡協議会 監査、広瀬地区連合自治会 会長

玉井公宏 氏 公益社団法人 和歌山県獣医師会 会長 【司会進行】

午後 3 : 30 ~ 4 : 00 質疑応答

主 催 : 特定非営利活動法人 震災から命を守る会

お問合先 : 震災から命を守る会 TEL : 073-472-5619 FAX : 073-476-4589

E-MAIL : saigai_inochimamoru@live.jp

BLOG : http://mamorouwakayama.ikora.tv/

【後援】 環境省 近畿地方環境事務所 和歌山県 和歌山市 和歌山市教育委員会

公益社団法人 日本動物病院福祉協会 公益社団法人 和歌山県獣医師会

公益社団法人 Knots 特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会 笑福会

ご参考 記事・データ

「わかやま新報」様 記事

http://www.wakayamashimpo.co.jp/2013/11/20131128_31083.html

「環境省」様 ガイドライン

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2506.html

2013年09月10日

防災・防犯まちづくり(2013)

防災・防犯まちづくり

『命を守るための防災活動発表会&防災「地産地消」展』

8/31(土)

≪開会式≫

震災から命を守る会 理事長 臼井 康浩 挨拶

会場前から集まってくださった参加者の皆様

≪1階受付の様子≫

防まちくま男 大パネル

≪展示ブース生中継インタビュー≫

リポーター 和歌山大学 勝田 千尋

9/1(日)

≪閉会式≫

防災・防犯まちづくり運営委員会 委員長 増馬 諒 挨拶

◎命を守るための防災活動発表会

⇒8/31(土)の詳細はこちら

⇒9/1(日)の詳細はこちら

◎防災「地産地消」展

⇒8/31(土)、9/1(日)両日の詳細はこちら

◎防災・防犯まちづくり運営委員会

和歌山大学生が「防災・防犯まちづくり運営委員会」として今回のイベント運営に携わらせていただきました。

至らない点も多々あったと思いますが、春から進めた準備や当日の運営全般を精一杯務めました。

ご来場いただいた方をはじめ、お世話になった皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございました。

『命を守るための防災活動発表会&防災「地産地消」展』

8/31(土)

≪開会式≫

震災から命を守る会 理事長 臼井 康浩 挨拶

会場前から集まってくださった参加者の皆様

≪1階受付の様子≫

防まちくま男 大パネル

≪展示ブース生中継インタビュー≫

リポーター 和歌山大学 勝田 千尋

9/1(日)

≪閉会式≫

防災・防犯まちづくり運営委員会 委員長 増馬 諒 挨拶

◎命を守るための防災活動発表会

⇒8/31(土)の詳細はこちら

⇒9/1(日)の詳細はこちら

◎防災「地産地消」展

⇒8/31(土)、9/1(日)両日の詳細はこちら

◎防災・防犯まちづくり運営委員会

和歌山大学生が「防災・防犯まちづくり運営委員会」として今回のイベント運営に携わらせていただきました。

至らない点も多々あったと思いますが、春から進めた準備や当日の運営全般を精一杯務めました。

ご来場いただいた方をはじめ、お世話になった皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございました。

2013年09月10日

防災・防犯まちづくり(防災「地産地消」展)

防災・防犯まちづくり

『防災「地産地消」展』(1階展示ホール)

8/31(土)、9/1(日)

10:00~17:00

1.防衛省 自衛隊和歌山地方協力本部 様

2.気象庁 和歌山地方気象台 様

3.株式会社 オーシャンライフ 様

4.株式会社 シェルター 様

5.和歌山大学 レスキューロボットプロジェクト

6.株式会社 タジマ工業&株式会社 三吉商店 様

7.東日本大震災によって和歌山に避難されてこられたみなさんのブース

8.イズミ企画 様

9.日本赤十字社 和歌山県支部 様

10.一般社団法人 和歌山県損害保険代理業協会 様

11.和歌山大学 紀伊半島における災害対応力強化プロジェクト

12.学生 防災・防犯活動ブース

13.一般社団法人 和歌山県エルピーガス協会 様

14.新日本予防 株式会社 様

15.株式会社 アークス ウォーカーステーションTV(WSTVスマイルスタジオ) 様

16.NHK 和歌山放送局 様

17.有限会社 マルヤスデンキ 様

18.串本町役場 水道課 様

19.株式会社 カワ&株式会社 番茶屋 様

20.東洋ライス 株式会社 様

21.有限会社 濱出工業 様

◎和歌山市消防局様の「地震体験車」

今年もたくさんの企業、団体様に展示をしていただきました。ありがとうございました。

足元の悪い中、小さな子供からお年寄りまで、幅広い方々に足を運んでいただきました。

参加者には、楽しみながら防災についての知識を深めていただけたと思います。

『防災「地産地消」展』(1階展示ホール)

8/31(土)、9/1(日)

10:00~17:00

1.防衛省 自衛隊和歌山地方協力本部 様

2.気象庁 和歌山地方気象台 様

3.株式会社 オーシャンライフ 様

4.株式会社 シェルター 様

5.和歌山大学 レスキューロボットプロジェクト

6.株式会社 タジマ工業&株式会社 三吉商店 様

7.東日本大震災によって和歌山に避難されてこられたみなさんのブース

8.イズミ企画 様

9.日本赤十字社 和歌山県支部 様

10.一般社団法人 和歌山県損害保険代理業協会 様

11.和歌山大学 紀伊半島における災害対応力強化プロジェクト

12.学生 防災・防犯活動ブース

13.一般社団法人 和歌山県エルピーガス協会 様

14.新日本予防 株式会社 様

15.株式会社 アークス ウォーカーステーションTV(WSTVスマイルスタジオ) 様

16.NHK 和歌山放送局 様

17.有限会社 マルヤスデンキ 様

18.串本町役場 水道課 様

19.株式会社 カワ&株式会社 番茶屋 様

20.東洋ライス 株式会社 様

21.有限会社 濱出工業 様

◎和歌山市消防局様の「地震体験車」

今年もたくさんの企業、団体様に展示をしていただきました。ありがとうございました。

足元の悪い中、小さな子供からお年寄りまで、幅広い方々に足を運んでいただきました。

参加者には、楽しみながら防災についての知識を深めていただけたと思います。

2013年09月10日

防災・防犯まちづくり(防災活動発表会9/1)

防災・防犯まちづくり

『命を守るための防災活動発表会』(9階A会議室)

9/1(日)

4.11:00~

救援・災害派遣

「自衛隊の災害・防災対策」

防衛省 自衛隊 和歌山地方協力本部 本部長 「青木 泰憲 氏」

内容:東日本大震災における自衛隊の災害派遣数は計105800名であり、内訳は陸軍自衛隊70800名、海軍自衛隊14200名、空軍自衛隊21600名であった。自衛隊の被災地での業務は主に入浴支援、音楽による慰問、家族支援等、救援物資の荷分け配分、物資等輸送支援、行方不明者捜索に伴う瓦礫撤去の6種類に及ぶ。中でも、行方不明者捜索における瓦礫撤去作業は緊急性を要するものであり、常時活動する自衛官に加えて、予備自衛官も東日本大震災の際は配属されるほど、被害が甚大なものであった。

青木氏は自衛隊の在り方についても講じており、「我々自衛隊は、日向にでて称賛されることを望んではいけない。ただ無欲に被災者を助けることに遵守し、死を覚悟して業務を行うべきである」とのこと。自衛隊はサッカーでのゴールキーパーで、「日本国家の治安保持のための最後の砦として平時の訓練から緊張感を持ち行動する所存であります」という言葉で締めくくった。

5.13:00~

救命・救急医療

「災害時の医療と病院の役割」

和歌山県立医科大学 救急集中治療部 高度救命救急センター長 教授 「加藤 正哉 氏」

内容:災害医療は、「限られた医療資産の中で、最大多数の傷病者に最善を尽くす」ことが基本理念である。

平時の医療では、医師の需要量<医師の供給量であるが、一方災害時の医療では、医師の需要量>医師の供給量となり、一人の医師が多数の患者を診なければならない。そのため、災害時の医師は「一人の命より、二人の命を重きに置くといった冷静な判断を行わなければならない」。

災害医療の評価尺度は、回避できていたはずの死亡数/被災者で図ることができ、その死亡数を限りなく減らすことが理想である。

災害時により円滑に治療を行うためにも、医者は南海トラフ巨大地震に備ええ、日頃から災害時の医療についてシミュレーションしておく必要性があると同時に、一般の方も致命的な傷を避けるために「自助」について意識して貰いたい。

6.14:00~

救命・救急搬送

「災害時の救助活動の実態」

和歌山市消防局 警防課 副課長 (消防司令長) 「和田 清 氏」

内容:阪神淡路大震災、東日本大震災の際における消防隊の救出活動や、被災者の死亡原因などのデータを和田氏は詳細に公表した。

阪神淡路大震災では6434人、東日本大震災では。20000人の死亡者数が記録されており、災害時の死亡原因として、地震発生後約14分後には91.9%の被災者が既死状態に陥り、「救出による救命率は極めて限られている」とも加藤氏は述べていた。

救出された人々の救出方法の割合は、「自助」「共助」の割合は98%、救助隊は1.7%になっており、「救命率を上げるためには、被災現場に最も近い人が積極的に助け合うことが必要である」とのこと。

以上の事により、今後の課題として、消防職員の安全確保の必要性についての周囲の理解、住民が自らの手で可能な自助の力を強化促進することが課題である。

7.15:00~

東日本大震災 復興支援

「東日本大震災 復興支援岩手県大槌町の現状と課題」

社会福祉コミュニティ総合事務所 代表・和歌山県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 事務局長さわやか福祉財団インストラクター近畿ブロック事務局長・NPO法人和歌山保健科学センター理事長 「市野 弘 氏」

内容:市野氏は岩手県大槌町の復興方針について、「ふれあい、ささえあい、たすけあい」の三点を述べていた。東北大震災が起こり、大槌町建物は崩壊し、物はなにもなくなった。しかし、東北の人々は立ち直りが早く、震災から三か月しか経過していないにも関わらず、被災地で「パラソル喫茶」という喫茶店をオープンし、東北に活気を与えている。また、「新生おおつち」という住民団体を立ち上げる等、復興に向けて一致団結して歩き始めている。

市野氏の講演は、アクティブラーニングの形式をとっており、講演を聞いていた人たちも様々な地位の人になりきって、防災ついての考えを客観的に考えた。講演会を聞いた後の人達は、「防災についての考え方は土地柄や境遇等、その人が置かれている環境について変わっていくものであるのだなと感じた」や、「防災について深く考えさせられた」と述べており、皆講演会の内容の濃さに圧倒されているようだった。

≪会場風景≫

1日目に引き続き、多くの発表をすべて聴講する参加者もおられました。

4人の先生方、貴重なお話をありがとうございました。

『命を守るための防災活動発表会』(9階A会議室)

9/1(日)

4.11:00~

救援・災害派遣

「自衛隊の災害・防災対策」

防衛省 自衛隊 和歌山地方協力本部 本部長 「青木 泰憲 氏」

内容:東日本大震災における自衛隊の災害派遣数は計105800名であり、内訳は陸軍自衛隊70800名、海軍自衛隊14200名、空軍自衛隊21600名であった。自衛隊の被災地での業務は主に入浴支援、音楽による慰問、家族支援等、救援物資の荷分け配分、物資等輸送支援、行方不明者捜索に伴う瓦礫撤去の6種類に及ぶ。中でも、行方不明者捜索における瓦礫撤去作業は緊急性を要するものであり、常時活動する自衛官に加えて、予備自衛官も東日本大震災の際は配属されるほど、被害が甚大なものであった。

青木氏は自衛隊の在り方についても講じており、「我々自衛隊は、日向にでて称賛されることを望んではいけない。ただ無欲に被災者を助けることに遵守し、死を覚悟して業務を行うべきである」とのこと。自衛隊はサッカーでのゴールキーパーで、「日本国家の治安保持のための最後の砦として平時の訓練から緊張感を持ち行動する所存であります」という言葉で締めくくった。

5.13:00~

救命・救急医療

「災害時の医療と病院の役割」

和歌山県立医科大学 救急集中治療部 高度救命救急センター長 教授 「加藤 正哉 氏」

内容:災害医療は、「限られた医療資産の中で、最大多数の傷病者に最善を尽くす」ことが基本理念である。

平時の医療では、医師の需要量<医師の供給量であるが、一方災害時の医療では、医師の需要量>医師の供給量となり、一人の医師が多数の患者を診なければならない。そのため、災害時の医師は「一人の命より、二人の命を重きに置くといった冷静な判断を行わなければならない」。

災害医療の評価尺度は、回避できていたはずの死亡数/被災者で図ることができ、その死亡数を限りなく減らすことが理想である。

災害時により円滑に治療を行うためにも、医者は南海トラフ巨大地震に備ええ、日頃から災害時の医療についてシミュレーションしておく必要性があると同時に、一般の方も致命的な傷を避けるために「自助」について意識して貰いたい。

6.14:00~

救命・救急搬送

「災害時の救助活動の実態」

和歌山市消防局 警防課 副課長 (消防司令長) 「和田 清 氏」

内容:阪神淡路大震災、東日本大震災の際における消防隊の救出活動や、被災者の死亡原因などのデータを和田氏は詳細に公表した。

阪神淡路大震災では6434人、東日本大震災では。20000人の死亡者数が記録されており、災害時の死亡原因として、地震発生後約14分後には91.9%の被災者が既死状態に陥り、「救出による救命率は極めて限られている」とも加藤氏は述べていた。

救出された人々の救出方法の割合は、「自助」「共助」の割合は98%、救助隊は1.7%になっており、「救命率を上げるためには、被災現場に最も近い人が積極的に助け合うことが必要である」とのこと。

以上の事により、今後の課題として、消防職員の安全確保の必要性についての周囲の理解、住民が自らの手で可能な自助の力を強化促進することが課題である。

7.15:00~

東日本大震災 復興支援

「東日本大震災 復興支援岩手県大槌町の現状と課題」

社会福祉コミュニティ総合事務所 代表・和歌山県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 事務局長さわやか福祉財団インストラクター近畿ブロック事務局長・NPO法人和歌山保健科学センター理事長 「市野 弘 氏」

内容:市野氏は岩手県大槌町の復興方針について、「ふれあい、ささえあい、たすけあい」の三点を述べていた。東北大震災が起こり、大槌町建物は崩壊し、物はなにもなくなった。しかし、東北の人々は立ち直りが早く、震災から三か月しか経過していないにも関わらず、被災地で「パラソル喫茶」という喫茶店をオープンし、東北に活気を与えている。また、「新生おおつち」という住民団体を立ち上げる等、復興に向けて一致団結して歩き始めている。

市野氏の講演は、アクティブラーニングの形式をとっており、講演を聞いていた人たちも様々な地位の人になりきって、防災ついての考えを客観的に考えた。講演会を聞いた後の人達は、「防災についての考え方は土地柄や境遇等、その人が置かれている環境について変わっていくものであるのだなと感じた」や、「防災について深く考えさせられた」と述べており、皆講演会の内容の濃さに圧倒されているようだった。

≪会場風景≫

1日目に引き続き、多くの発表をすべて聴講する参加者もおられました。

4人の先生方、貴重なお話をありがとうございました。

2013年09月10日

防災・防犯まちづくり(防災活動発表会8/31)

防災・防犯まちづくり

『命を守るための防災活動発表会』(9階A会議室)

8/31(土)

1.11:00~

防犯・治安対策

「男女共同参画の視点からの防災・防犯対策‐東日本大震災被災地における女性等の悩み・暴力相談事業の現場から‐」

内閣府 男女共同参画局 推進課 暴力対策推進室 暴力対策調査係長 「岡本 葉子氏」

内容:阪神淡路大震災での、女性の死亡者数は、男性の死亡者数より1000人も多い。この原因として、男性の女性に対する、性的暴力、身体的暴力が原因の一部である。また、震災後の復興の方針など決める際の地方防災会議では、男性の参加者がほとんどであり、女性の意見が反映さる機会がなかった。偏見した考え(女性は家事洗濯、男は仕事といった)を持った男性の考え方を変えていかなければならない。

被災地では「それぞれの特性を生かした災害時の役割分担が重要」であり、そのためにもより女性の防災への関与が不可欠である。

男女共同参画センターでは、女性だけで会議を行う機会を設け、従来の参加者のほとんどが男性という地方防災会議の際に反映されなかった女性の意見を出来るだけ反映させようと現在も活動を続けている。

2.14:00~

防災・減災・復興

「台風12号からの復興と南海トラフ巨大地震への備え」

和歌山県 新宮市市長 「田岡 実千年 氏」

内容:新宮市は和歌山県の紀南に位置し南海トラフ大震災での甚大な津波の被害が予想される市である。新宮市長田岡氏は、「公助」、「共助」の両面からの防災対策を行っている。

「公助」としては、津波の被害軽減のために、大浜堤防(2次防衛ライン)緑地の設置がある。これは、逃げる高台の確保と被災後の仮設住宅用地の確保を目標に設置されている。

「共助」の強化方法としては、「若者を呼びこむことが、防災にもつながる」ことが挙げられる。「力強いふるさと振興」を基本理念に、地域活力を再生する手立てとして、田舎暮らしをしたいと考えている若者を集っての地域おこし協力隊という隊員を3名募集し、結果26名の応募者が集まった。しかし、あくまでも、「自分の身は出来る限り自分で守るべきである」というのが和田氏の意見であり、「自助」の強化こそが最重要なのである。

3.15:30~

紀伊半島豪雨 復興支援

「学生の被災地支援活動‐紀伊半島豪雨災害から始まるFORWARDの取組み‐」

和歌山大学 災害ボランティアチーム FORWARD

代表 「中村 勇太郎 氏」

内容:和歌山大学観光学部3回生の中村勇太郎氏は、昨年から現在まで行っている活動として3つの活動の報告をした。災害ボランティアチームFORWARDの活動としては、①災害ボランティアバス②写真修復プロジェクト③近露基地道補修ボランティアの3つが挙げられる。

①の災害ボランティアバスでは、和歌山県の新宮市、岩手県の釜石市の二県を訪れ、震災被害者の座談会や、震災により荒れた道路の補修を行った。

②の写真修復プロジェクトでは、震災により汚れてしまった写真を、修理、加工を行い、きれいな状態で所持者に渡した。この写真プロジェクトは、「現地に行かなくても行えるボランティア」という新しい形のボランティアであり、「平時的に災害ボランティアを行っていきたい」という中村 勇太郎氏の思いが詰まったプロジェクトである。

③の近露基地プロジェクトでは、空き家を宿泊施設にし、それを起点として和歌山県南部の道の補修を行った。空き家を放置することにより起こる建物の老朽化を防ぎ、震災後の建物の崩壊という二次災害も防ぐことも、このプロジェクトの目的である。

≪会場風景≫

参加した方々は熱心に聞き入り、積極的に質問する姿も見られました。

3人の先生方、貴重なお話をありがとうございました。

『命を守るための防災活動発表会』9/2(日)へと続きます。

『命を守るための防災活動発表会』(9階A会議室)

8/31(土)

1.11:00~

防犯・治安対策

「男女共同参画の視点からの防災・防犯対策‐東日本大震災被災地における女性等の悩み・暴力相談事業の現場から‐」

内閣府 男女共同参画局 推進課 暴力対策推進室 暴力対策調査係長 「岡本 葉子氏」

内容:阪神淡路大震災での、女性の死亡者数は、男性の死亡者数より1000人も多い。この原因として、男性の女性に対する、性的暴力、身体的暴力が原因の一部である。また、震災後の復興の方針など決める際の地方防災会議では、男性の参加者がほとんどであり、女性の意見が反映さる機会がなかった。偏見した考え(女性は家事洗濯、男は仕事といった)を持った男性の考え方を変えていかなければならない。

被災地では「それぞれの特性を生かした災害時の役割分担が重要」であり、そのためにもより女性の防災への関与が不可欠である。

男女共同参画センターでは、女性だけで会議を行う機会を設け、従来の参加者のほとんどが男性という地方防災会議の際に反映されなかった女性の意見を出来るだけ反映させようと現在も活動を続けている。

2.14:00~

防災・減災・復興

「台風12号からの復興と南海トラフ巨大地震への備え」

和歌山県 新宮市市長 「田岡 実千年 氏」

内容:新宮市は和歌山県の紀南に位置し南海トラフ大震災での甚大な津波の被害が予想される市である。新宮市長田岡氏は、「公助」、「共助」の両面からの防災対策を行っている。

「公助」としては、津波の被害軽減のために、大浜堤防(2次防衛ライン)緑地の設置がある。これは、逃げる高台の確保と被災後の仮設住宅用地の確保を目標に設置されている。

「共助」の強化方法としては、「若者を呼びこむことが、防災にもつながる」ことが挙げられる。「力強いふるさと振興」を基本理念に、地域活力を再生する手立てとして、田舎暮らしをしたいと考えている若者を集っての地域おこし協力隊という隊員を3名募集し、結果26名の応募者が集まった。しかし、あくまでも、「自分の身は出来る限り自分で守るべきである」というのが和田氏の意見であり、「自助」の強化こそが最重要なのである。

3.15:30~

紀伊半島豪雨 復興支援

「学生の被災地支援活動‐紀伊半島豪雨災害から始まるFORWARDの取組み‐」

和歌山大学 災害ボランティアチーム FORWARD

代表 「中村 勇太郎 氏」

内容:和歌山大学観光学部3回生の中村勇太郎氏は、昨年から現在まで行っている活動として3つの活動の報告をした。災害ボランティアチームFORWARDの活動としては、①災害ボランティアバス②写真修復プロジェクト③近露基地道補修ボランティアの3つが挙げられる。

①の災害ボランティアバスでは、和歌山県の新宮市、岩手県の釜石市の二県を訪れ、震災被害者の座談会や、震災により荒れた道路の補修を行った。

②の写真修復プロジェクトでは、震災により汚れてしまった写真を、修理、加工を行い、きれいな状態で所持者に渡した。この写真プロジェクトは、「現地に行かなくても行えるボランティア」という新しい形のボランティアであり、「平時的に災害ボランティアを行っていきたい」という中村 勇太郎氏の思いが詰まったプロジェクトである。

③の近露基地プロジェクトでは、空き家を宿泊施設にし、それを起点として和歌山県南部の道の補修を行った。空き家を放置することにより起こる建物の老朽化を防ぎ、震災後の建物の崩壊という二次災害も防ぐことも、このプロジェクトの目的である。

≪会場風景≫

参加した方々は熱心に聞き入り、積極的に質問する姿も見られました。

3人の先生方、貴重なお話をありがとうございました。

『命を守るための防災活動発表会』9/2(日)へと続きます。

2013年09月02日

防災・防犯まちづくり

◎ご報告

防災・防犯まちづくり『命を守るための防災活動発表会 & 防災「地産地消」展』は

盛況に終了することができました。ありがとうございました。

お足許の悪い中、ご来場いただきました皆様、ご協力下さいました皆様、後援して下さいました皆様、

そして、ご参加いただいた企業・団体様、講師の皆様に、心より御礼申し上げます。

近日中に当日の記録写真、データ等を当ブログにて公開致しますので、お楽しみになさって下さい。

平成25年9月3日月曜日

特定非営利活動法人 震災から命を守る会

理事長 臼井康浩

和歌山大学生 防災防犯まちづくり運営委員会

委員長 増馬 諒

防災・防犯まちづくり『命を守るための防災活動発表会 & 防災「地産地消」展』は

盛況に終了することができました。ありがとうございました。

お足許の悪い中、ご来場いただきました皆様、ご協力下さいました皆様、後援して下さいました皆様、

そして、ご参加いただいた企業・団体様、講師の皆様に、心より御礼申し上げます。

近日中に当日の記録写真、データ等を当ブログにて公開致しますので、お楽しみになさって下さい。

平成25年9月3日月曜日

特定非営利活動法人 震災から命を守る会

理事長 臼井康浩

和歌山大学生 防災防犯まちづくり運営委員会

委員長 増馬 諒

2013年09月01日

防災・防犯まちづくり

◎開催のお知らせ

おはようございます。

昨日は強風の中、たくさんの皆様にご来場いただき、

ありがとうございました。

本日も 防災・防犯まちづくり『命を守るための防災活動発表会

& 防災「地産地消」展』を開催致します。

◎防災「地産地消」展 は 午前10時より、午後5時まで開催しております。

◎命を守るための防災活動発表会は、

・11:00~12:00 救援・災害派遣 「自衛隊の災害・防災対策」

防衛省 自衛隊 和歌山地方協力本部 本部長 青木 泰憲 様

・13:00~14:00 救命・救急医療 「災害時の医療と病院の役割」

和歌山県立医科大学 救急集中治療部 高度救命救急センター長 教授 加藤 正哉 様

・14:00~15:00 救命・救急搬送 「災害時の救助活動の実態」

和歌山市消防局 警防課 副課長(消防司令長) 和田 清 様

・15:00~16:30 東日本大震災 復興支援 「東日本大震災 復興支援 岩手県大槌町の現状と課題」

和歌山県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 事務局長

さわやか福祉インストラクター近畿ブロック 事務局長 市野 弘 様

以上 4つの発表会を行います。ビッグ愛9階A会議室に ぜひ お越し下さい!!!

皆様のご来場をお待ちしております。

平成25年9月1日日曜日 午前7時30分

特定非営利活動法人 震災から命を守る会

理事長 臼井康浩

和歌山大学生 防災防犯まちづくり運営委員会

委員長 増馬 諒

おはようございます。

昨日は強風の中、たくさんの皆様にご来場いただき、

ありがとうございました。

本日も 防災・防犯まちづくり『命を守るための防災活動発表会

& 防災「地産地消」展』を開催致します。

◎防災「地産地消」展 は 午前10時より、午後5時まで開催しております。

◎命を守るための防災活動発表会は、

・11:00~12:00 救援・災害派遣 「自衛隊の災害・防災対策」

防衛省 自衛隊 和歌山地方協力本部 本部長 青木 泰憲 様

・13:00~14:00 救命・救急医療 「災害時の医療と病院の役割」

和歌山県立医科大学 救急集中治療部 高度救命救急センター長 教授 加藤 正哉 様

・14:00~15:00 救命・救急搬送 「災害時の救助活動の実態」

和歌山市消防局 警防課 副課長(消防司令長) 和田 清 様

・15:00~16:30 東日本大震災 復興支援 「東日本大震災 復興支援 岩手県大槌町の現状と課題」

和歌山県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 事務局長

さわやか福祉インストラクター近畿ブロック 事務局長 市野 弘 様

以上 4つの発表会を行います。ビッグ愛9階A会議室に ぜひ お越し下さい!!!

皆様のご来場をお待ちしております。

平成25年9月1日日曜日 午前7時30分

特定非営利活動法人 震災から命を守る会

理事長 臼井康浩

和歌山大学生 防災防犯まちづくり運営委員会

委員長 増馬 諒

2013年08月31日

防災・防犯まちづくり

◎開催のお知らせ

おはようございます。

台風15号は 午前3時50分の気象庁天気予報によると、

温帯低気圧に変わりました。

警報は現在、県内に出ておりません。

よって、

本日は 防災・防犯まちづくり『命を守るための防災活動発表会

& 防災「地産地消」展』を決行します。

(強風、波浪、大雨の注意報は出ています。また、午後から雨が降る予報です)

ご来場の際は強風、雨にご注意の上、お越し下さいますよう お願い申し上げます。

平成25年8月31日土曜日 午前5時30分

特定非営利活動法人 震災から命を守る会

理事長 臼井康浩

おはようございます。

台風15号は 午前3時50分の気象庁天気予報によると、

温帯低気圧に変わりました。

警報は現在、県内に出ておりません。

よって、

本日は 防災・防犯まちづくり『命を守るための防災活動発表会

& 防災「地産地消」展』を決行します。

(強風、波浪、大雨の注意報は出ています。また、午後から雨が降る予報です)

ご来場の際は強風、雨にご注意の上、お越し下さいますよう お願い申し上げます。

平成25年8月31日土曜日 午前5時30分

特定非営利活動法人 震災から命を守る会

理事長 臼井康浩

2013年08月22日

防災・防犯まちづくり

◎防まちくま男

今回の「防災・防犯まちづくり」のために誕生した

キャラクター“防まちくま男(ぼうまちくまお)”を紹介します。

〇防まちくま男 プロフィール

防まちとは…?

――防災・防犯まちづくりの略

【特徴】

*幼稚園児

*ツンデレ

*語尾は「・・・。」

*見た目はやんちゃで怖そうだが、実は真面目でルールはきちんと守る

(どんな小さな交差点の赤信号でも守る!)

*葉っぱは常にくわえている

*ポケットには梅味とみかん味のアメが入っている

【出身地】

*和歌山の山奥

【好きなもの】

*梅とみかん

【注目してほしいところ】

*靴

――足を怪我しないように逃げる時は靴を履きましょう!

*頭

――落下物から頭を守るためにヘルメットをかぶりましょう!(ランプ付きだと手が空いて便利!)

*くまのキャラクター

――くまは地震を察知するといわれています

*ポケットの「わ」

――和歌山の「わ」です

【Twitter】

*https://twitter.com/boumachi_kumao

Twitterは随時更新しています。ぜひフォローしてみてください!

そして、なんと「防災・防犯まちづくり」当日(8/31、9/1)は、

1階受付付近にて、くま男の大パネルがお出迎えをします!

楽しみにしてください…( ・(エ)<)~☆

*「防災・防犯まちづくり」の詳細はこちら

*昨年の「防災まちづくり」の様子はこちら

今回の「防災・防犯まちづくり」のために誕生した

キャラクター“防まちくま男(ぼうまちくまお)”を紹介します。

〇防まちくま男 プロフィール

防まちとは…?

――防災・防犯まちづくりの略

【特徴】

*幼稚園児

*ツンデレ

*語尾は「・・・。」

*見た目はやんちゃで怖そうだが、実は真面目でルールはきちんと守る

(どんな小さな交差点の赤信号でも守る!)

*葉っぱは常にくわえている

*ポケットには梅味とみかん味のアメが入っている

【出身地】

*和歌山の山奥

【好きなもの】

*梅とみかん

【注目してほしいところ】

*靴

――足を怪我しないように逃げる時は靴を履きましょう!

*頭

――落下物から頭を守るためにヘルメットをかぶりましょう!(ランプ付きだと手が空いて便利!)

*くまのキャラクター

――くまは地震を察知するといわれています

*ポケットの「わ」

――和歌山の「わ」です

【Twitter】

*https://twitter.com/boumachi_kumao

Twitterは随時更新しています。ぜひフォローしてみてください!

そして、なんと「防災・防犯まちづくり」当日(8/31、9/1)は、

1階受付付近にて、くま男の大パネルがお出迎えをします!

楽しみにしてください…( ・(エ)<)~☆

*「防災・防犯まちづくり」の詳細はこちら

*昨年の「防災まちづくり」の様子はこちら

2013年08月11日

今年は「防災・防犯まちづくり」として開催致します。

◎防災・防犯まちづくり

『命を守るための防災活動発表会 & 防災「地産地消」展』

近い将来発生するといわれている南海地域の地震。

地震に関する防災というと 津波などの自然災害に対する備えが思い浮かぶかもしれませんが、

災害後に起こる“人災”についても重要視し、“防犯”対策も今年は内容に取り入れています。

ぜひ ご家族、ご友人お誘いあわせの上 ご来場ください。

防災活動発表会につきましては、事前予約をお勧めしています。詳しくは下記の“リーフレット裏”を拡大してご覧下さい。FAX 073-476-4589、もしくは saigai_inochimamoru@live.jjpに30日までご連絡下さい。

なお、開催両日は託児所を設けております。ご利用されたい方は担当の林(090-8209-5992)に28日までお申し込み下さい。

【ポスター】 ※画像をクリックすると拡大できます。 拡大した後、ピックアップしたいところをクリックしていただくと、さらに拡大致します。

【リーフレット表】 ※画像をクリックすると拡大できます。拡大した後、ピックアップしたいところをクリックしていただくと、さらに拡大致します。

【リーフレット裏】 ※画像をクリックすると拡大できます。拡大した後、ピックアップしたいところをクリックしていただくと、さらに拡大致します。

『命を守るための防災活動発表会 & 防災「地産地消」展』

近い将来発生するといわれている南海地域の地震。

地震に関する防災というと 津波などの自然災害に対する備えが思い浮かぶかもしれませんが、

災害後に起こる“人災”についても重要視し、“防犯”対策も今年は内容に取り入れています。

ぜひ ご家族、ご友人お誘いあわせの上 ご来場ください。

防災活動発表会につきましては、事前予約をお勧めしています。詳しくは下記の“リーフレット裏”を拡大してご覧下さい。FAX 073-476-4589、もしくは saigai_inochimamoru@live.jjpに30日までご連絡下さい。

なお、開催両日は託児所を設けております。ご利用されたい方は担当の林(090-8209-5992)に28日までお申し込み下さい。

【ポスター】 ※画像をクリックすると拡大できます。 拡大した後、ピックアップしたいところをクリックしていただくと、さらに拡大致します。

【リーフレット表】 ※画像をクリックすると拡大できます。拡大した後、ピックアップしたいところをクリックしていただくと、さらに拡大致します。

【リーフレット裏】 ※画像をクリックすると拡大できます。拡大した後、ピックアップしたいところをクリックしていただくと、さらに拡大致します。

2013年07月16日

防災・防犯まちづくり

防災・防犯まちづくり

『命を守るための防災活動発表会 & 防災「地産地消」展』

-2012年開催の紹介レポート-

昨年9月1日(土)・2日(日)に和歌山ビッグ愛で開催致しました、「防災まちづくり」の模様をお伝えします。

<開会式>

⇒今年開催予定の「防災・防犯まちづくり」の詳細はこちらをご覧ください。

◎命を守るための防災活動発表会

「那賀圏域の宿泊避難訓練について」

那賀圏域障害児・者自立支援協議会防災部会 藤本 綾子 様

「NEXCO西日本における災害対応力の強化に向けて」

NEXCO西日本株式会社 関西支社 加治 英希 様

「SAZANKAのあゆみ」

和歌山大学防災教育チーム 岸 寛子 様 塩崎 萌 様

「避難訓練報告会」

田野地区連合自治会 土山 憲一郎 様

「未来へ-何が防災対策か-」

特定非営利活動法人 震災から命を守る会 臼井 康浩

万が一の災害に備えて“命を守るための防災対策”に創意工夫されている

自治会、企業、福祉施設、自主防災組織、学生等のご経験・体験談を発表していただきました。

◎防災「地産地消」展

株式会社オークワ様ブース

株式会社カワ様ブース

串本町役場水道課様ブース

自衛隊和歌山

地方協力本部様ブース

株式会社シェルター様ブース

資生堂販売株式会社

近畿支社 和歌山オフィス様ブース

東洋ライス株式会社様ブース

中野BC株式会社様ブース

株式会社

メディプラン様ブース

国立大学法人 和歌山大学

防災研究教育センター様ブース

和歌山大学

レスキューロボット

プロジェクト様ブース

社団法人和歌山県

エルピーガス協会様ブース

和歌山県下には防災用品、保存食を生産されている企業様がいらっしゃいます。

地域にちなんだ優良品がそろっていますが、どこに行けば購入できるのか、ほしくてもわからずにお悩みになっている方も少なくないのではないでしょうか。そこで、直接ご覧になって生産者と言葉を交わし、安心して災害への備えを進めていただく場を企業様や国・自治体のご協力を得て用意致しました。

会場は、家族連れなど約1500人の方々が実際に防災グッズに触れたり、各ブースの説明に熱心に耳を傾けたりしていました。レスキューロボットの体験コーナーには子供たちが列をつくるなど、大変賑わいました。

◎今年も「防災まちづくり」を開催致します

近い将来発生するといわれている南海地域の地震。地震に関する防災というと津波などの自然災害に対する備えが思い浮かぶかもしれませんが、災害後に起こる“人災”についても重要視し、“防犯”対策も今年は内容に取り入れています。

ぜひご家族、ご友人お誘いあわせの上ご来場ください。

今年開催予定の詳しい情報はこちらからご覧いただけます。

『命を守るための防災活動発表会 & 防災「地産地消」展』

-2012年開催の紹介レポート-

昨年9月1日(土)・2日(日)に和歌山ビッグ愛で開催致しました、「防災まちづくり」の模様をお伝えします。

<開会式>

⇒今年開催予定の「防災・防犯まちづくり」の詳細はこちらをご覧ください。

◎命を守るための防災活動発表会

「那賀圏域の宿泊避難訓練について」

那賀圏域障害児・者自立支援協議会防災部会 藤本 綾子 様

「NEXCO西日本における災害対応力の強化に向けて」

NEXCO西日本株式会社 関西支社 加治 英希 様

「SAZANKAのあゆみ」

和歌山大学防災教育チーム 岸 寛子 様 塩崎 萌 様

「避難訓練報告会」

田野地区連合自治会 土山 憲一郎 様

「未来へ-何が防災対策か-」

特定非営利活動法人 震災から命を守る会 臼井 康浩

万が一の災害に備えて“命を守るための防災対策”に創意工夫されている

自治会、企業、福祉施設、自主防災組織、学生等のご経験・体験談を発表していただきました。

◎防災「地産地消」展

株式会社オークワ様ブース

株式会社カワ様ブース

串本町役場水道課様ブース

自衛隊和歌山

地方協力本部様ブース

株式会社シェルター様ブース

資生堂販売株式会社

近畿支社 和歌山オフィス様ブース

東洋ライス株式会社様ブース

中野BC株式会社様ブース

株式会社

メディプラン様ブース

国立大学法人 和歌山大学

防災研究教育センター様ブース

和歌山大学

レスキューロボット

プロジェクト様ブース

社団法人和歌山県

エルピーガス協会様ブース

和歌山県下には防災用品、保存食を生産されている企業様がいらっしゃいます。

地域にちなんだ優良品がそろっていますが、どこに行けば購入できるのか、ほしくてもわからずにお悩みになっている方も少なくないのではないでしょうか。そこで、直接ご覧になって生産者と言葉を交わし、安心して災害への備えを進めていただく場を企業様や国・自治体のご協力を得て用意致しました。

会場は、家族連れなど約1500人の方々が実際に防災グッズに触れたり、各ブースの説明に熱心に耳を傾けたりしていました。レスキューロボットの体験コーナーには子供たちが列をつくるなど、大変賑わいました。

◎今年も「防災まちづくり」を開催致します

近い将来発生するといわれている南海地域の地震。地震に関する防災というと津波などの自然災害に対する備えが思い浮かぶかもしれませんが、災害後に起こる“人災”についても重要視し、“防犯”対策も今年は内容に取り入れています。

ぜひご家族、ご友人お誘いあわせの上ご来場ください。

今年開催予定の詳しい情報はこちらからご覧いただけます。

2013年07月03日

防災・防犯まちづくり

防災・防犯まちづくり

『命を守るための防災活動発表会 & 防災「地産地消」展』

日程 : 平成25年8月31日(土)、9月1日(日)

会場 : 和歌山ビッグ愛 発表会・・・ 9階 A会議室

同 上 展示会・・・ 1階 展示ホール

入場無料

◎命を守るための防災活動発表会

①災害時における公的機関の防災対策実務、役割・行動等を、それぞれの担当部門の方に、一般庶民に向けて解りやすく解説していただきます。

②東日本大震災復興支援、紀伊半島大水害復興支援に従事されている団体の方に活動報告をしていただきます。

③講師は災害時、緊急時等の場合や都合により、講師及び内容が変更される場合があります

① 8月31日(土) 11:00~12:30 防犯・治安対策

内閣府 男女共同参画局 推進課 暴力対策推進室 暴力対策調査係長 岡本 葉子 様

「男女共同参画の視点からの防災・防犯対策

-東日本大震災被災地における女性等の悩み・暴力相談事業の現場から-」

② 8月31日(土) 14:00~15:30 防災・減災・復興

新宮市 市長 田岡 実千年 様

「台風12号からの復興と南海トラフ巨大地震への備え」

③ 8月31日(土) 15:30~17:00 紀伊半島豪雨 復興支援

和歌山大学 災害ボランティアチームFORWARD 代表 中村 勇太郎 様

「学生の被災地支援活動 -紀伊半島豪雨災害から始まるFORWARDの取組み-」

④ 9月1 日 (日) 11:00~12:00 救援・災害派遣

防衛省 自衛隊 和歌山地方協力本部 本部長 青木 泰憲 様

「自衛隊の災害・防災対策」

⑤ 9月1日 (日) 13:00~14:00 救命・救急医療

和歌山県立医科大学 救急集中治療部 高度救命救急センター長 教授 加藤 正哉 様

「災害時の医療と病院の役割」

⑥ 9月1日 (日) 14:00~15:00 救命・救急搬送

和歌山市消防局 警防課 副課長(消防司令長) 和田 清 様

「災害時の救助活動の実態」

⑦ 9月1日 (日) 15:00~16:30 東日本大震災 復興支援

和歌山県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 事務局長

さわやか福祉インストラクター近畿ブロック 事務局長 市野 弘 様

「東日本大震災 復興支援 岩手県大槌町の現状と課題」

◎防災「地産地消」展

地元生産の防災用品・避難食及び被災地で被災者の方々に喜ばれた品々(他県生産可)等に加えて、

防犯用品及び災害時に正しい情報の取り方を学ぶコーナーも設けます。(出展団体、企業名は近日発表します)

『命を守るための防災活動発表会 & 防災「地産地消」展』

日程 : 平成25年8月31日(土)、9月1日(日)

会場 : 和歌山ビッグ愛 発表会・・・ 9階 A会議室

同 上 展示会・・・ 1階 展示ホール

入場無料

◎命を守るための防災活動発表会

①災害時における公的機関の防災対策実務、役割・行動等を、それぞれの担当部門の方に、一般庶民に向けて解りやすく解説していただきます。

②東日本大震災復興支援、紀伊半島大水害復興支援に従事されている団体の方に活動報告をしていただきます。

③講師は災害時、緊急時等の場合や都合により、講師及び内容が変更される場合があります

① 8月31日(土) 11:00~12:30 防犯・治安対策

内閣府 男女共同参画局 推進課 暴力対策推進室 暴力対策調査係長 岡本 葉子 様

「男女共同参画の視点からの防災・防犯対策

-東日本大震災被災地における女性等の悩み・暴力相談事業の現場から-」

② 8月31日(土) 14:00~15:30 防災・減災・復興

新宮市 市長 田岡 実千年 様

「台風12号からの復興と南海トラフ巨大地震への備え」

③ 8月31日(土) 15:30~17:00 紀伊半島豪雨 復興支援

和歌山大学 災害ボランティアチームFORWARD 代表 中村 勇太郎 様

「学生の被災地支援活動 -紀伊半島豪雨災害から始まるFORWARDの取組み-」

④ 9月1 日 (日) 11:00~12:00 救援・災害派遣

防衛省 自衛隊 和歌山地方協力本部 本部長 青木 泰憲 様

「自衛隊の災害・防災対策」

⑤ 9月1日 (日) 13:00~14:00 救命・救急医療

和歌山県立医科大学 救急集中治療部 高度救命救急センター長 教授 加藤 正哉 様

「災害時の医療と病院の役割」

⑥ 9月1日 (日) 14:00~15:00 救命・救急搬送

和歌山市消防局 警防課 副課長(消防司令長) 和田 清 様

「災害時の救助活動の実態」

⑦ 9月1日 (日) 15:00~16:30 東日本大震災 復興支援

和歌山県健康生きがいづくりアドバイザー協議会 事務局長

さわやか福祉インストラクター近畿ブロック 事務局長 市野 弘 様

「東日本大震災 復興支援 岩手県大槌町の現状と課題」

◎防災「地産地消」展

地元生産の防災用品・避難食及び被災地で被災者の方々に喜ばれた品々(他県生産可)等に加えて、

防犯用品及び災害時に正しい情報の取り方を学ぶコーナーも設けます。(出展団体、企業名は近日発表します)

平成25年7月3日現在

2013年06月11日

防災・防犯まちづくり

開催にあたって

防災・防犯まちづくり『命を守るための防災活動発表会 & 防災「地産地消」展』

近い将来、必ず発生すると言われている巨大地震や大津波などの大災害。これまで、被災者の皆様は決死の思いで災害から逃れ、助け合い、支え合い、分かち合って今日まで過ごされて来られました。多くの方々が手を差し伸べ、励まし合って来た軌跡を私たちは知っています。しかし、こうした懸命な社会環境の中で、その背景ではいろいろな犯罪が多発しているという影の事実もあるのです。このような社会環境から、本展が担う役割と責任は昨年よりも深まってまいりました。

当会は、災害予防対策と言うと、自然災害に対する備えに私たちは専念してきましたが、災害後に起こるさまざまな“人災”についても、事前に学んでおくことが身を守るべきことと考え、これまでの“防災”対策という概念に“防犯”を組み入れてみようと試みた次第です。

また、この度の催事は行政、産業、国民の交流の場であり、防災教育、危機管理の情報提供の場として命を守るための強いつながりが生まれるものと確信しております。安心・安全な環境を得るためには 正しい情報を知り、あらゆる災害時に皆それぞれの立場を越えて、手を取り合わせて協力し合える体制を構築しておくことが大切です。それには、これまで以上に一人一人が防災意識を高め、いつ起こるかわからない自然の脅威と、防犯に備えておく必要があります。

昨年に続いて本年も、公益財団法人JR西日本あんしん社会財団のご支援により、県民交流センター・和歌山ビッグ愛で 防災・防犯まちづくり『命を守るための防災活動発表会 & 防災「地産地消」展』を開催する運びとなりました。

そして、今回は次世代の防災リーダーを目指す和歌山大学生有志による「防災・防犯まちづくり運営委員会」のメンバーが、会場にお越し下さった皆様をご案内させていただきます。若き青年有志が、命を守る防災・減災活動に取り組む姿は清々しく、また、頼もしくもあります。地域を守る青年たちに励ましのエールをお送り下さい。

なお、今年度は巨大災害での助け合いを深慮し、大阪府南大阪(泉南地区)の皆様にもご参加を呼びかけ、広く『みんなでつくる災害に強いまちづくり』を目指します。

つきましては、関係各位におかれましては、何卒、本展開催の趣旨をご理解いただき、積極的なご参加を お願い申し上げます。

平成25年6月11日

特定非営利活動法人 震災から命を守る会

理 事 長 臼 井 康 浩

特定非営利活動法人 震災から命を守る会

理 事 長 臼 井 康 浩

2013年02月01日

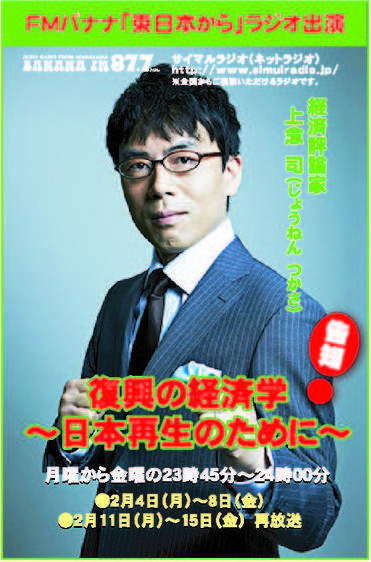

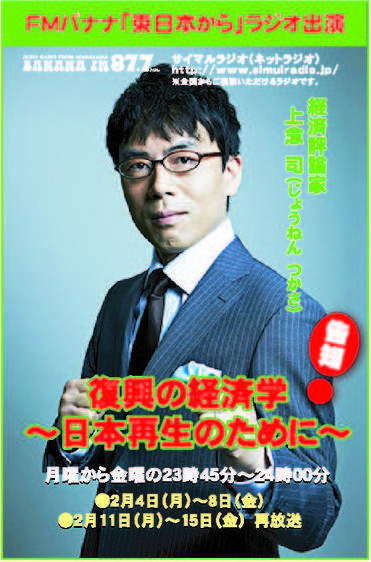

【予告】FMバナナ「東日本から」

FMバナナ「東日本から」に経済評論家の上念司(じょうねん・つかさ)氏が出演。

タイトルは「復興の経済学~日本再生のために~」です。

2月4日(月)から8日(金)までの23時45分~24時00分。

2月11日(月)から15日(金)までの23時45分~24時00分(再放送)です。

87.7MHz

サイマルラジオ(インターネットラジオ)でもお聞き頂けます。

是非、お聞き下さい。

タイトルは「復興の経済学~日本再生のために~」です。

2月4日(月)から8日(金)までの23時45分~24時00分。

2月11日(月)から15日(金)までの23時45分~24時00分(再放送)です。

87.7MHz

サイマルラジオ(インターネットラジオ)でもお聞き頂けます。

是非、お聞き下さい。